【業界記事】2025最新|歯科医院のM&A動向と事業承継の最適なタイミングについて解説

高齢化と後継者不足が進む中、歯科医院の経営にも“次の一手”が求められています。最近ではM&Aを活用して事業承継を実現する医院が増加中です。本記事では、2025年時点の歯科業界におけるM&A動向や、成功事例、今後の政策変化にどう対応すべきかを解説します。

【記事提供:株式会社たすきコンサルティング】

中小企業の事業承継を支援するM&A仲介会社であり、約20年の財務コンサルティング実績を有する。公認会計士や税理士、中小企業診断士などの専門家が在籍し、全国規模で中小企業のM&Aをサポートしております。

※中小企業庁「M&A支援機関登録制度」登録済

※中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について

歯科医院業界の現状と市場規模(2025年最新)

日本の歯科医院数は約6万7千件とされ、地域医療の一翼を担っています。しかし、近年では開業医の高齢化や後継者不足が深刻化しており、事業承継の課題が顕在化しています。また、患者ニーズの多様化や技術革新により、経営戦略の見直しが求められています。

・歯科診療所数:67,899施設(2023年10月1日現在)

【出典:厚生労働省 医療施設(動態)調査・病院報告の概況】

・個人経営の割合:歯科診療所の約76.1%が個人経営(2021年時点)

【出典:厚生労働省 医療施設調査】

・経営規模:売上1億円未満の医院が過半数を占め、小規模経営が中心

歯科医院が抱える3つの経営課題

① 後継者不在:経営者の高齢化と承継難 9割が「承継未定」

日本の歯科医院では、経営者の高齢化が進行し、後継者不在が深刻な問題となっています。帝国データバンクの調査によれば、2020年時点で歯科医師の後継者不在率は90%を超えており、特に無床診療所では約9割が後継者不在または未定の状況です。

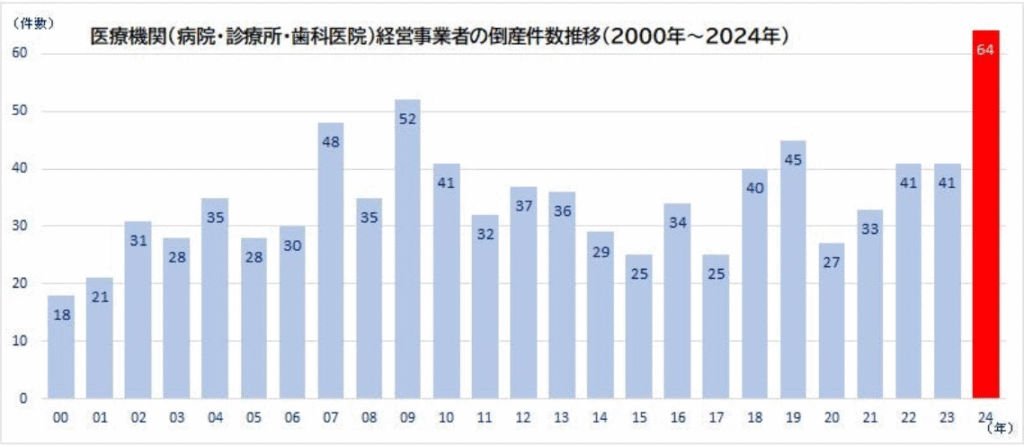

このような状況は、経営者の引退や体調不良などにより、医院の継続が困難になるケースを増加させています。実際、2024年には医療機関の休廃業・解散件数が722件に達し、過去最多を更新しました。

② 地域間格差:都市部集中と地方の歯科医療空白地帯

歯科医師の都市部集中により、地方や過疎地域では「無歯科医地区」と呼ばれる歯科医師が存在しない地域が増加しています。令和4年時点で、全国の歯科医師数は約10万人ですが、その多くが都市部に集中しており、地方では歯科医療へのアクセスが著しく制限されています。

【出典:歯科医師の不足地域「無歯科医地区」問題とは/無歯科医地区の歯科開業はありか?】

【出典:厚生労働科学研究成果データベース】

③ 設備・人材投資の困難:経営資源の制約

歯科医院の開業や運営には多額の設備投資が必要であり、一般的なユニット3台程度の診療所でも5,000万円以上の資金が必要とされています。

しかし、医療機関等の設備投資に関する調査結果報告書によると、歯科診療所の約6~7割が投資額比率2%未満であり、設備投資に消極的な傾向が見られます。

歯科医院のM&Aが進む背景

医療法人による多角化戦略の進展

医療法人が歯科領域においてM&Aを積極的に活用する理由の一つが、事業の多角化です。

とくに以下の3領域が注目されています。

- 訪問歯科:高齢化社会に対応し、介護施設・在宅向けサービスを拡充

- 矯正歯科:若年層ニーズに対応。自費診療比率が高く利益率◎

- 美容歯科:ホワイトニングやセラミック治療など、高単価市場に参入

これらは収益性が高く、継続的需要も見込めるため、医療法人がM&Aによって即戦力の医院を取得するケースが増加しています。

投資ファンド・再生支援会社の参入

歯科医院は「地域密着かつ安定収益型ビジネス」であることから、近年では医療・介護特化型の投資ファンドなどが注目しています。特に以下の観点で魅力が高まっています。

- グループ化によるスケールメリット(仕入れ・人材コストの削減)

- 一定の患者数=安定キャッシュフロー

- 人材・業務の標準化による再成長が可能

| 評価ポイント | 内容例 |

|---|---|

| 継続性・収益性 | 保険診療による一定の収益基盤あり |

| グループ化の可能性 | 医療法人や複数院経営モデルに展開可能 |

| 運営の改善余地 | マーケティング、人材採用の標準化 |

再建や事業強化を目的とした「再生型M&A」も増えており、経営に不安を抱える医院にとっては、有力な選択肢となり得ます。

「無床診療所」業態による譲渡のしやすさ

歯科医院の多くは「無床診療所」に該当するため、病院や有床クリニックに比べて、承継のハードルが格段に低いのが特徴です。

- 医療法上の手続きが比較的簡便

- スタッフや契約の引き継ぎも柔軟

- 不動産(テナント・戸建)一体譲渡もしやすい

| 項目 | 有床クリニック | 無床診療所(歯科医院) |

|---|---|---|

| 医療法の制約 | 多い | 少ない |

| 譲渡までの期間 | 数ヶ月〜1年 | 3ヶ月程度 |

| 手続きの複雑さ | 高い | 低い |

このように「制度的にも物理的にも引き継ぎやすい」構造があるため、譲渡がスムーズに進みやすいのが特徴です。

歯科医院のM&A成功事例(直近)

1. 株式会社メディカルネットによるAVision Co., Ltd.の株式取得

2024年3月、株式会社メディカルネットは、タイのPOSシステム開発会社であるAVision Co., Ltd.の株式を取得し、連結子会社化しました。これにより、タイ国内での歯科プラットフォーム構築を推進し、歯科クリニックのIT化および商社事業のDX化を図っています。

出典:株式会社メディカルネット ニュースリリース

2. 株式会社デンタスによる株式会社マリンデンタルの全株式譲渡

2025年1月、株式会社デンタスは、横浜市にある子会社である株式会社マリンデンタルの全株式を、東京都練馬区の株式会社サプライに譲渡しました。デンタスは、歯科技工事業のスリム化を進める中で、赤字が続いていたマリンデンタルを手放し、成長分野への経営資源集中を図っています。

出典:株式会社デンタス ニュースリリース

3. 株式会社歯愛メディカルによる有限会社ナイキ歯研の全株式取得

2022年10月、株式会社歯愛メディカルは、歯科技工物の製造・販売を行う有限会社ナイキ歯研の全株式を取得し、子会社化しました。これにより、歯科技工分野での製品ラインナップの拡充と、歯科関連製品の製造・販売体制の強化を図っています。

出典:株式会社歯愛メディカル ニュースリリース

歯科医院でM&Aを検討すべき7つのタイミング

歯科医院のM&Aが検討されるタイミングとして最も多いのは、経営者が引退を見据えて「世代交代」を行うときです。

スムーズな承継を実現するには、希望する引退時期から逆算して、少なくとも3年前には信頼できる仲介会社に相談を始めることが重要とされています。

特に、譲渡時に医院の価値を最大化したい場合は、5年〜10年前から計画的に経営体制や業績改善に取り組むことで、売却時の評価が高まる可能性があります。

早期から準備を進めておくことが、満足のいくM&Aの実現に繋がります。

下記に歯科医院でM&Aを検討すべきタイミングを7つご紹介します。

① 経営者の年齢が55歳を超えたとき

歯科医院のM&Aは、相手探しから譲渡完了までに半年から1年程度かかるのが一般的です。そのため、60歳以降の引退を見据えている場合は、少なくとも55歳を過ぎた頃からM&Aの可能性を視野に入れて動き始めるのが理想です。(経営引退の5年以上前が理想)この時期に準備を始めておけば、時間的にも余裕を持って最適な相手を選び、交渉や承継準備を進めることができます。

また、完全引退ではなく、譲渡後も一定期間勤務を続ける「段階的な引退」など、自分に合った柔軟な引き継ぎ方法を選ぶことも可能です。。

② 後継者がいない・承継の意志がないことが明確になったとき

後継者がいない、もしくは家族や親族に歯科医師はいても「医院を継ぐつもりがない」とはっきりした時点で、第三者承継(M&A)の選択肢を現実的に検討すべきタイミングです。承継者探しを続けたまま何年も経過してしまうと、医院の売上や集客力が低下し、結果として売却価値が下がるリスクがあります。後継者がいないと判断した段階で、現実的な承継方法としてM&Aを並行して考えることが重要です。

③ 院長自身の体調やモチベーションに変化が見えたとき

身体的な不調や病気、または診療や経営に対するモチベーションが低下してきたと感じたときも、M&Aを検討する重要なタイミングです。歯科医院は院長の存在がサービス品質に直結するため、院長のパフォーマンスが医院全体の運営に大きな影響を与えます。無理をして働き続けることで、患者の満足度が下がったり、スタッフが離れてしまうリスクもあるため、早めの判断が大切です。

④ 設備更新や大規模な投資が必要なタイミングにきたとき

ユニットやレントゲン機器、CTなどの更新、デジタルカルテの導入など、大規模な設備投資の必要性が生じた際には、今後も医院を自分で続けるのか、それともこのタイミングでM&Aを検討するのかを見極めるべきです。高額な設備投資を実施した直後に譲渡するよりも、投資前の状態でM&Aを実行する方が、コスト面で合理的な判断となることもあります。特に退職や引退を数年後に控えている場合、投資を回収する時間が確保できないことも多く、早期決断が求められます。

⑤ 売上や患者数が安定しているとき

M&Aは「経営が苦しくなったら検討するもの」と思われがちですが、実際には業績が安定しているときこそ最も高く売却できる時期です。医院の財務状態や患者数、スタッフの定着率などが良好であれば、買い手側にとって魅力的な案件となり、好条件での譲渡が実現しやすくなります。逆に、赤字経営や患者離れが進行してからでは、評価が下がり、希望通りの条件での売却が難しくなることもあります。

⑥ スタッフの定着率が高く、組織体制が安定しているとき

歯科医院にとって、経験豊富なスタッフが安定的に勤務していることは、M&A市場における大きな価値です。チームとして機能している組織体制が整っていると、買い手はそのままスムーズに経営を引き継ぎやすくなります。反対に、スタッフが大量に退職していたり、雰囲気が悪化しているような状態では、買い手側にとって不安材料となり、評価を下げる要因になります。良い状態を維持している今こそ、M&Aを前向きに検討すべき時期といえます。

⑦ 法制度や診療報酬の改定が予測されているとき

医療業界では、定期的に診療報酬改定や制度変更が行われます。特に、外来環加算や訪問診療の施設基準に関する要件の厳格化などは、小規模な歯科医院にとって経営負担となる可能性があります。自院の収益モデルがこうした制度改定の影響を受けやすいと判断される場合は、制度変更前にM&Aを実施することで、リスクを回避する戦略も考えられます。制度が変更された後では、医院の収益構造が崩れ、買い手からの評価が下がる可能性もあるため、政策動向を定期的にチェックしておくことが重要です。

厚生労働省が求める今後の歯科医療の在り方

地域包括ケアシステム構築における「口腔機能管理」の重視

高齢者の口腔機能の維持・向上は、全身の健康管理に直結する重要な課題です。厚生労働省は、地域包括ケアシステムの中で、歯科医師や歯科衛生士が介護施設や在宅での口腔ケアを担う体制の整備を進めています。

【出典:厚生労働省「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」】

外来環加算による安全管理体制の強化

歯科診療所における安全管理体制の強化を目的として、外来環加算が設けられています。これにより、感染防止対策や緊急時の対応体制の整備が求められ、患者の安全確保と診療の質の向上が図られています。

【出典:厚生労働省「診療報酬改定(令和6年度)」説明資料(歯科関連)】

高齢者・要介護者への「訪問歯科診療」の推進

通院が困難な高齢者や要介護者に対する歯科医療の提供として、訪問歯科診療の推進が図られています。歯科医師が自宅や施設を訪問し、口腔衛生の維持や嚥下機能の管理を行うことで、全身の健康維持に寄与しています。

まとめ|歯科医院のM&A成功には「準備の質とタイミング」がすべて

歯科医院におけるM&Aは、単なる「医院を売る」手段ではありません。むしろ、これまで築いてきた医院の信頼や理念を、次の世代へと引き継ぎ、より良い形で未来につなげていく前向きな選択肢です。

多くの経営者にとって、M&Aは初めての経験であり、重要な決断です。だからこそ、院長ご本人だけでなく、ご家族、スタッフ、そして地域の患者さんにとっても「納得できる形」での承継を目指すことが大切です。

そのためには、「いつか考えよう」ではなく、引退の5年〜10年前からの計画的な準備と、信頼できる専門家への早期相談が成功の鍵を握ります。医院のブランディング、業績の見える化、人材の安定といった経営要素も、事前に整えることで、売却時の評価や選択肢の幅が大きく広がります。

また、昨今の制度変更や地域医療の構造変化に伴い、「今後も自院で続けていくか」「より良いかたちで誰かに引き継ぐか」を早い段階から見極めることが求められています。

M&Aは決して“終わり”ではなく、“新しい出発”のための選択です。

将来の医院経営やライフプランを見据え、M&Aを「特別な手段」ではなく、「一つの経営戦略」として選択肢に入れてみることを、ぜひご検討ください。

■ 譲渡(事業承継)に関するお問い合わせ

IT業界を取り巻く環境は大きな変化を迎えています。人材不足や市場競争の激化、事業承継の課題など、多くの経営者様が将来への不安を抱えていらっしゃいます。

事業の譲渡や承継についての第一歩は、専門家への相談から始まります。情報収集や自社評価など、ぜひお気軽にお問い合わせください。下記フォームより、必要事項をご記入の上送信いただければ、迅速にご対応させていただきます。